近日,针对多地出现的无人机干扰民航航班运行运行问题,为进一步加强民用运输机场及周边区域安全防控工作,经报中央空中交通管理委员会审批,中央空中交通管理委员会办公室近日会同中央和国家机关、军队有关单位研究印发专项措施,推进民用运输机场防范无人机干扰航班运行工作。

近年来,随着科技不断发展,无人机逐渐“飞入”寻常百姓家,其用途也从军事领域扩展到民用领域,例如灯光表演、航空摄影、农业植保等。但由于缺乏有效监管,无人机“黑飞”现象屡禁不止,不仅严重干扰航空秩序还威胁人民群众的生命安全。

据报道,2024年9月11日和9月12日,天津机场因无人机干扰,连续2天停飞,预计航班延误有29架次,取消8架次,有32架次备降外场,3000余名旅客出行受到影响。尽管机场方面启动了应急响应机制,但此次无人机扰航事件无疑对天津的航空业造成了巨大的经济损失。

天津机场的事件并不是个例,中国是无人机第一大国,占据全球70%的市场,但由此引发的无人机违法违规事件也数不胜数。我们必须采取有效措施来规范无人机的生产活动,促进无人机产业健康有序发展,维护航空安全、公共安全和国家安全。

此次中央空中交通管理委员会将从多个角度出发,构建多维度防空网络,保障航空运行的安全。

健全顶层统筹协调机制:加强政策法规协同,确保无人机相关法律法规符合现实情况,使有法可依,同时也要避免政策“打架”或监管空白;强化常态督导,建立对无人机的长期有效的监管机制,对无人机进行实名登记,并定期各地无人机管理工作进行评估,促进各项措施落到实处。

细化政府责权关系:建全地方政府联防联控机制,加强组织领导,明确各个部门在无人机监管中的责任划分,避免推卸责任,强调各部门联动,打造针对无人机的多层次防控网络。

广泛开展宣传教育活动:通过各种渠道,如网络媒体、线下活动等开展无人机政策的宣传工作,政策的解读和法律法规的普及,加强人民群众对于无人机安全的认识,为无人机爱好者提供规范的飞行指导。

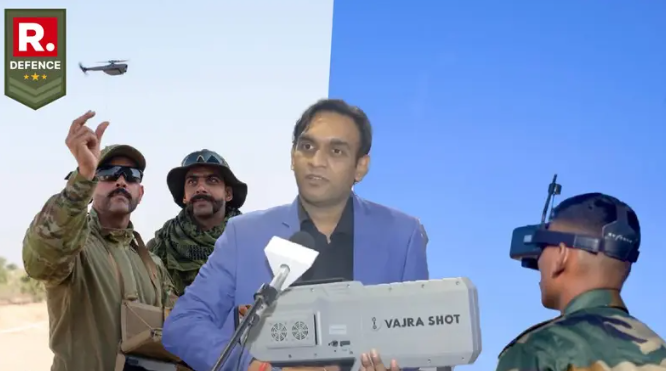

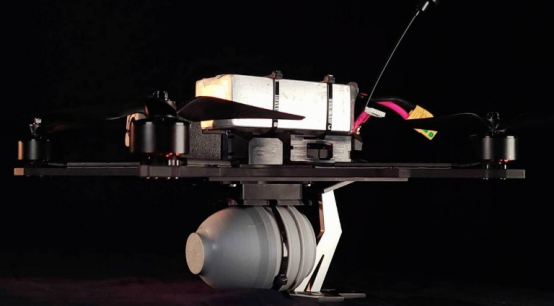

加强对无人机防控能力:通过各种技术手段,加强对无人机的监测、识别和干扰拦截的能力。可以运用先进的雷达系统等对无人机进行实时监控和追踪;采用人工智能和计算机学习等技术精准识别飞行目标,并对其飞行轨迹进行分析;配备专业的电子干扰设备或物理拦截,干扰无人机与操作员之前的通讯信号或者运用拦截网等措施使其安全迫降。

中央空管办有关负责人表示,这一举措旨在严厉打击“黑飞”“扰航”等违法违规行为,坚决守牢安全底线,确保民航航班和人民群众生命财产安全。同时此次措施的出台,是我们现代文明建设的一大进步,表现出国家对于民航安全的高度重视,有利于构建安全稳定的空域环境。